Espacio dedicado a la Escritura por alumnas de Primer año ciclo lectivo 2.009

Educación y comunicación oral.

“Todas las sociedades humanas, o grupos de animales, se organizan entre sí gracias a la comunicación, es decir, al conjunto de actuaciones mediantes las cuales los individuos entablan contacto y se trasmiten información.”

“…En distintas situaciones y con diferentes interlocutores existen algo o alguien que podríamos designar como, el cual mediante un código compartido, trasmite un mensaje, para cierto receptor o receptores. Todo ello, a través de diferentes canales…”

“…Resulta funcional el manejo de diferentes códigos, (…) pues la recepción optima del mensaje se garantiza cuando se realiza por diversas vías, ya que toda redundancia compensa los efectos del ruido…”

“…Define Winnicott, que la diferencia entre el juego de los niños y el de los adultos consiste en la desilusión de los últimos respecto a la omnipotencia creadora a lo que es lo mismo, el reconocimiento de que nadie es plenamente original pues todos nos basamos en la cultura, en la traición.”

“No se trata, de una experiencia de las cosas en el mundo si no de la experiencia que permitan a las cosas llegar a ser reales, pasar de lo imposible a lo real (…) lo cual implica que esa irrealidad del verbo es en algún aspecto más rica que la realidad, pues incluye lo posible y lo imposible, y su capacidad transformadora y libertadora.”

“…El lenguaje aparece hoy en día en su función fundadora, no de forma filosófica como fundamento racional de las cosas, sino de forma existencial y biológica, sino que son de formación del individuo humano.”

“…La polisemia que ofrece el dominio de diversos lenguajes y las interpretaciones múltiples de sus mensajes conlleva cierta garantía de no reduccionismo, de no dogmatismo.”

“no se puede clavar a un escolar a una silla, mantenerlo en silencio cuando lo quiere es moverse y relacionarse; aislarle mesas unipersonales e incluso el valor supremo de la nota o los premios, domesticarles la curiosidad con clases magistrales cerradas, estandarizarle bajo la promesa del éxito en el futuro.”

“… Partiendo de la base de que hay que potenciar el lenguaje de los aspectos formales y funcionales del lenguaje de una manera integrada, no es posible mantener métodos educativos basados exclusivamente en la imitación, la repetición y la memorización de estructuras formales de la lengua.”

“… La capacidad coorperativa, crítica y creatividad son los ejes de toda educación que respete al individuo y valore su inserción en la comunidad.”

“… El lenguaje verbal es la única herramienta con la que se puede hablar de todo.”

“…Un instrumento privilegiado para la comunicación humana es el lenguaje, tanto oral como escrito…”

“…Además, como el habla se produce siempre en una situación dada, para enseñar y aprender a hablar hay que brindar a los estudiantes las múltiples situaciones necesarias.”

“…La enseñanza y el aprendizaje de la comunicación oral no han sido trabajados ni evaluados tradicionalmente en el aula…”

“… La educación en cuanto a la comunicación debería enseñar a los estudiantes a preguntar, pues no siempre es posible la experiencia directa; de ahí la importancia de la interacción verbal, ya que lo contrario sería empobrecer demasiado al individuo.”

“…La cuestión no es enseñar gramática, sino como debemos enseñarla…”

“El signo no modifica materialmente el estimulo, si no que modifica a la persona que lo utiliza como mediador, y en definitiva, actúan sobre la interacción de esa persona.”

“… Nuestra capacidad de aprender una lengua sobrepasa en mucho nuestra capacidad de describir y explicar cómo está hecha esta lengua, como se emplea y como se adquiere.”

“…El sistema de la lengua (…) consigue introducir un principio de orden y de regularidad en ciertas de la masas de los signos.”

“…La enseñanza y aprendizaje de la lengua oral debe partir de la concreción de esta, y de sus usos y formas especificas y tener en cuenta las relaciones orales de los hablantes.”

“Las diferencias entre lengua hablada y escrita es muy importante. El estudio de las dos es necesario.”

LA norma.

(…) Dado que vivir es convivir, (…) toda comunidad debe entenderse, y ello significa respetar un sistema común, asumir las normas del mismo (…)

(…) La lengua (…), instrumento social requiere la convencionalidad aceptada por todo el grupo humano (…)

(…)La lengua es un repertorio de reglas de comportamiento social (…). Está sujeta a valores (…)

(…) La norma (…) intenta preservar (…), el patrimonio heredado, por eso se(…) fija mas en el pasado de la lengua (…)

Los grupos de trabajos como generadores de destreza.

(…)Los resultados que las actividades de grupo pueden dar lugar a producciones mas elaboradas, (…)

(…)El rendimiento en un grupo de trabajo, está estrechamente ligado a la solidaridad de las relaciones interpersonales (…)

(…)Para que un individuo se integre en un grupo, este debe satisfacer algunas (…) necesidades (…)

a_ (…) de inclusión (…): (…) valorado (…)

b_ (…) de control (…): (…) define sus responsabilidades (…)

c_ (…) de efecto (…): (…) insustituible (…) como persona (…)

(…) La comunicación puede ser (…):

*Verbal = (…) código oral (…), escrito

*No verbal = (…) gestos (…).

(…) Destrezas verbales básicas (…)

1 -De autoafirmación. (…)

2- De regulación. (…)

3- De relación temporal. (…)

4- De relación espacial. (…)

5- De argumentación. (…)

6- De proyección. (…)

7- De simulación. (…)

8- De creación. (…)

Funcionamiento y funcionalidad de los grupos.

“(…) Todas las labores relacionadas con la educación deben ser humanizadas y socializadas (…).” “(…) El trabajo en grupo requiere una especial formal de cooperación, por lo cual varias personas se reúnen, analizan y discuten ciertas cuestiones o “problemas”, aportando cada una sus respectivos saberes, con el fin de llegar a soluciones o producciones que sean el resultado de un esfuerzo colectivo y no dependan de el enfoque de un individuo.”

(…) Otra ventaja de este método es que ayudándose unos a otros. Los estudiantes se están comunicando en su mismo nivel, mientras que el introductor puede estar haciéndolo por encima.”

(…) Debe recordarse que una manera positiva de avanzar es detectar problemas nuevos y aplicarse a resolverlos en conjunto, oyendo a todos los implicados.”

“De lo dicho se desprende que la psicopedagogía del lenguaje oral en el aula se dirige fundamentalmente a grupos. Es una enseñanza de grupos, que se beneficiaria del hecho mismo de que la clase sea un colectivo (…)”

“(…) Uygotski sostiene que el desarrollo cognitivo de cada individuo solo se logra atreves de de la colaboración de grupo.”

“(…) Hay que racionalizar que el miedo excesivo al cambio resulta enfermizo. Cuando se aprende o asume algo nuevo hay que abandonar otras opiniones o suposiciones, pues sin trasferencias constantes solo hay estancamiento y bloqueo. (…) Se debe contrarrestar la resistencia a la evaluación, y evitar que el grupo sea inmovilista, opuesto al cambio (…)”

“(…) Ninguna estrategia de aprendizaje puede basarse exclusivamente en decretos o pautas administrativas, sino que debe apoyarse “apasionamiento” de sus agentes y ello es necesario, sobre todo en un proceso de cambio.”

La disposición de los espacios en el aula.

“La organización del aula es fundamental en varios sentidos: Para que cualquier niño pueda aumentar la distancia en su relación con los demás, sin romper la comunicación. (…)Además para aprender necesitan el movimiento lo cual se facilita o entorpece las distribuciones y concepciones educativas.”

“(…) El profesor habla y los alumnos escuchan está comunicación unilateral y centralizada (…) resulta muy pobre sobre todo si es constante.

Para trabajar y propiciar la comunicación oral, es imprescindible otra organización espacial, para que interactúen adecuadamente y con los mensajes audiovisuales.

“(…) La clase es una estructura de relaciones sociales que constituyen el contexto de base del aprendizaje.

El estudio de la composición de las clases y de su dinámica brinda datos para saber cómo incidir positivamente en el aprendizaje general. Se podría decir que en el aula nadie comunica, sino que todos participan en la comunicación. Lo contrario implicaría, un docente que exige silencio.”

“Lo importante es el intercambio constante de información y opiniones, propias de grupos flexibles, la interacción verbal no es un hecho puntual, sino un proceso de intercambio flexible.”

“En los centros educativos hay un salón de actos, un gimnasio o un teatro; se utiliza para actividades comunicativas más amplias que las que implica el aula. “

“La voz tiene resonancias distintas. La relación de una persona con su espacio y la atmosfera que ello crea, facilita o impide la comunicación paritaria.”

INTEGRANTES DEL GRUPO: BARRIOS MARTA

CERRUDO RITA

CANTERO PAOLA

ESTECHE LAURA

GONZALEZ VIRGINIA

SOTO GISELA.

I.S.F.D “Luis E. Arienti”

Profesorado de Educación Inicial

Profesora: AVA, Carla

“Recopilación de la lectura. Desde la lectura en altavoz en adelante”

Alumnas: DUCASSE, Sara

GALARAZA, Andrea

OSUNA, Julieta

REYNOSO, Jesica

WAIGANT, Verónica

Historia de la lectura

En la antigüedad

Se podría pensar que la historia de la lectura es la misma que la de la escritura, pero la evolución de los soportes gráficos es determinante en el desarrollo de la lectura.

Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5 000 años, en cambio los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 3500 años. Las primeras obras escritas en ocasiones permitían tener solamente una parte del texto.

Entre el siglo II y el IV, la introducción del pergamino permitió la redacción de obras compuestas por varios folios largos que podían guardarse juntos y leerse consecutivamente. El libro de la época actual sigue este mismo principio, pero la nueva presentación permite consultar su contenido en una manera menos lineal, es decir, acceder directamente a cierto pasaje del texto.

Alrededor del siglo X las palabras se escribían una tras otra, sin espacios en blanco ni puntuación (scriptio continua):

|

TALTIPODEESCRITURANOFAVORECIALAIDENTIFICACIONDELASPALABRASPUESHACIANECESARIA UNALABORDEDESCIFRAMIENTOLETRAPORLETRAEIMPEDIALAEXTENSIONDELALECTURACOMOHABITO |

Por otra parte, si bien textos que datan del sigo V a. C. atestiguan que en Grecia se practicaba la lectura en silencio, probablemente fuese una práctica excepcional durante siglos. La lectura en voz alta era casi sistemática. En las Confesiones de San Agustín de Hipona se menciona su estupefacción cuando vio a Ambroise de Milán leer en silencio.

Edad Media y Renacimiento

Durante mucho tiempo el lector no era del todo libre en la selección del material de lectura. La censura eclesiástica, tuvo entre sus primeros antecedentes el establecimiento de la licencia previa de impresión en la diócesis de Metz en 1485. El Papa Alejandro VI dispuso la censura de obras para las diócesis de Colonia, Maguncia,Tréveris y Magdeburgo en 1501 y luego fue generalizada en la Iglesia Católica por León X.

En España la licencia previa del Consejo Real a la edición de las obras fue extendida a todo el territorio por disposición de la corona. Aunque los arzobispos de Toledo y Sevilla, al igual que los obispos de Burgos y Salamanca tenían atribuciones para determinar esas licencias, las ordenanzas de la Coruña de 1554 reservaron tales actividades al Consejo Real, es decir, el Estado.

En el año 1559 la Sagrada Congregación de la Inquisición de la Iglesia Católica Romana (posteriormente llamada la Congregación para la Doctrina de la Fe) creó el Index Librorum Prohibitorum, cuyo propósito era prevenir al lector contra la lectura de las obras incluidas en la lista.

El término «Ad Adsum Delphini» (para uso del príncipe), se refiere precisamente a ediciones especiales de autores clásicos que Luis XIV (1638-1715), autorizó a leer a su hijo, en las que, a veces, se censuraban cosas. Aún actualmente, se aplica a las obras alteradas con intención didáctica o a obras censuradas con intención política.

Época contemporánea

Hoy en día la lectura es el principal medio por el cual la gente recibe información (aún a través de una pantalla), pero esto ha sido así sólo por los últimos 150 años aproximadamente. Salvo contadas excepciones, antes de la Revolución industrial la gente alfabetizada o letrada era un pequeño porcentaje de la población en cualquier nación.

La lectura se convirtió en una actividad de muchas personas en el siglo XVIII. Entre los obreros, la novela por entregas continuó leyéndose en voz alta hasta la Primera Guerra Mundial. Por tanto, en Europa, la lectura oral, el canto y la salmodia ocuparon un lugar central. En Europa, la lectura oral, a veces cantada o en salmodia, ocupó un lugar central, como lo hace aún en las ceremonias religiosas judías, cristianas y musulmanas.

Durante el siglo XIX, la mayor parte de los países occidentales procuró la alfabetización de su población, aunque las campañas tuvieron mayor efectividad en cuanto a población y tiempo entre los países de religion protestante, en donde se considera como uno de los derechos importantes del individuo el ser capaz de leer la Biblia.

La lectura en línea

- Libro-e|libro electrónico o e-book

Los libros electrónicos son una versión electrónica o digital de un libro (con una edición bastante similar o igual a una versión en papel). Los formatos más comunes son .doc, .lit y .pdf y se puede tener acceso a ellos adquiriendo el ejemplar (cd o archivo) mediante pago o bien a través de Bibliotecas virtuales.

- El hipertexto

Se conoce como hipertexto a la forma de estructuración de la información a través de enlaces, forma parte de la interfaz del usuario. Posibilitan la bifurcación de temáticas o de la lectura a través de hipervínculos

- Ezine|revista electrónica o e-zine

Publicaciones periódicas que emplean como medio de difusión un formato electrónico y que suelen estár estructuradas con hipertexto.

- Blog

Bitácora web que recopila cronológicamente archivos de texto, imagen o sonido de uno o más autores.

- Biblioteca virtual

Son bibliotecas que ofrecen su acervo (documentos digitalizados e e-books) a los usuarios a través de Internet. Constituyen actualmente una herramienta frecuente en la investigación.

REFLEXION ACERCA DEL LIBRO: UNA HISTORIA DE LA LECTURA, DE ALBERTO MIGUES.

Alberto Manguel con un lenguaje muy ameno y el aval de su dilatada experiencia, nos ilumina sobre el nacimiento de la escritura, la aparición de las primeras bibliotecas, los códices, la imprenta y la evolución del mundo editorial, en su ensayo Una historia de la lectura.

«El acto de leer establece una relación íntima, física, en la que participan todos los sentidos: los ojos que extraen las palabras de la página, los oídos que se hacen eco de los sonidos leídos, la nariz que aspira el aroma familiar de papel, goma, tinta, cartón o cuero, el tacto que advierte la aspereza o suavidad de la página, la flexibilidad o dureza de la encuadernación, incluso el gusto, en ocasiones, cuando el lector se lleva los dedos a la lengua (que es como el asesino envenena a sus víctima en El nombre de la rosa)”. Nada más apropiado que este párrafo, colocado casi al final de esta “Una historia de la lectura”, (Una, porque historias de la lectura hay tantas como lectores) para comenzar el resumen de este ensayo que se divide en 22 capítulos distribuidos en 3 partes, con una extensa y muy completa bibliografía junto a innumerables notas. Estas 450 páginas están arropadas por estupendas ilustraciones, caricaturas, retratos, fotografías de esculturas, dibujos y grabados que conforman esta historia. Una mezcla de anécdotas, memoria, fantasía, psicología, historia…servida con una prosa limpia, completada con el detalle sabio que demuestra una enorme documentación, y por supuesto plagada de historias personales, al que solo le achacaría un cierto desorden en la exposición de los temas de los capítulos.

Comienza Manguel con una confesión, con la que yo tengo el mismo sentir, “quizá pudiese vivir sin escribir. No creo que pudiera vivir sin leer”. Manguel gozó de una adolescencia suertuda, al verse bien pronto rodeado de libros en su trabajo de ayudante en una librería en Buenos Aires, en la que conoce a Borges, quién le propone leer para él. Por supuesto que Manguel aceptó semejante propuesta, un poco sin ser consciente de para quién iba a leer. Es con Borges que descubrió a Kipling, Stevenson, Joyce, Wilkins, Keats, Webster…

“No leías los libros de un tirón, sino que te detenías; los habitabas, te quedabas prendido entre sus líneas”, nos dice Manguel.

Pero empecemos por los principios. En Babilonia, a sesenta Km. al sur de Bagdad, según sostienen los arqueólogos empezó la prehistoria de los libros. Con toda probabilidad la escritura nació por razones comerciales, para recordar que cierta cantidad de ganado pertenecía a una familia determinada o debía ser trasladada a cierto sitio.

En el segundo milenio a.C., la escritura mesopotámica había pasado de pictográfica (en las primeras tablillas de arcilla) a lo que se conoce como escritura “cuneiforme”, signos con forma de cuña que representaban sonidos en lugar de objetos.

Tradicionalmente los egipcios habían recogido por escrito gran parte de su actividad administrativa, pero fue probablemente la influencia de los griegos, la que dio gran auge a otra ciudad, Alejandría, conocida por su gran biblioteca y multiculturalismo. Alejandría estaba destinada, desde su fundación por Alejandro Magno, a ser una ciudad aficionada a la lectura.

Con el desarrollo del libro el autor descubrimos al primer personaje que leía en silencio, San Ambrosio. Las palabras escritas, desde los tiempos de la primeras tablillas sumerias, estaban destinadas a pronunciarse en voz alta. Es San Agustín quién descubre con sorpresa esa costumbre de Ambrosio, esta lectura en silencio: “La lectura en silencio permite la comunicación sin testigos entre libro y lector, y es singular alimento del espíritu”.

El libro es memoria, ya que el acto de leer rescata muchas voces del pasado, las conserva en ocasiones para un futuro muy lejano, cuando quizá podamos hacer uso de ellas de maneras espléndidas e inesperadas. Memoria de las épocas vividas por las civilizaciones. Ya en la Atenas del siglo V a. C. existía un considerable número de libros y había empezado a desarrollarse su comercio, pero la práctica de la lectura privada no llegó a establecerse hasta un siglo después, en tiempos de Aristóteles.

Cabe afirmar, generalizando, que en la sociedad cristiana de la baja Edad Media y principios del Renacimiento aprender a leer y a escribir era (fuera de la Iglesia) privilegio casi exclusivo de la aristocracia y de la alta burguesía. A destacar que en dicha época eran los estudiantes de los colegios universitarios quienes gozaron de verdaderos privilegios, como hoy día los diplomáticos, entre los que se contaban la prohibición de encarcelarlos bajo ningún concepto.

Remarca el autor la popularidad (debido a la falta de instrucción del pueblo) de los libros de imágenes (conocidos como Bibliae Pauperum o Biblias de los pobres) en el siglo XIV, y durante toda la edad Media: volúmenes con dibujos a toda página, meticulosas miniaturas, grabados en bloques de madera entintados a mano, y finalmente, en el siglo XV, tomos impresos.

Las escuelas humanistas del siglo XV rompieron la costumbre del aprendizaje automático sin reflexión, que se realizaba hasta entonces y la lectura se convirtió gradualmente en responsabilidad de cada lector. Se pedía a los estudiantes que leyeran los textos por sí mismos y determinaran su valor y sentido por cuenta propia.

“Uno lee para hacer preguntas”, le dijo Kafka a un amigo en cierta ocasión.

No cuestiona Manguel la naturaleza creativa del acto de leer, y pone como ejemplo La metamorfosis de Kafka. Mi hija, dice, la leyó a los trece años y le pareció un obra cómica; Gustav Janouch, el amigo de Kafka, la leyó como una parábola religiosa y ética; Bertolt Brecht la leyó como la obra del “único escritor verdaderamente bolchevique”; el crítico húngaro György Lukács, como un producto típico de una burguesía decadente; Borges como una nueva versión de las paradojas de Zenón; la estudiosa francesa Marthe Robert la leyó como un ejemplo del idioma alemán llevado al grado más alto de claridad; y Vladimir Nabokov la leyó (en parte) como una alegoría sobre el Angst adolescente.

Es de nuevo la falta de preparación y alfabetización de la población la que lleva al auge de los libros leídos. Una idea surgida en Cuba en 1866, en la fábrica de cigarros El Fígaro. Se elegía a uno de los trabajadores como lector oficial, pagándole los demás de su propio bolsillo. El material para aquellas lecturas, acordado de antemano por los trabajadores, abarcaba desde opúsculos políticos y libros de historia a novelas y colecciones de poesía tanto modernas como clásicas. El Conde de Montecristo, por ejemplo, llegó a ser tan popular que un grupo de obreros escribió a Dumas, poco antes de su muerte en 1870, pidiéndole que les permitiera dar el nombre de su personaje a uno de los tipos de cigarros.

Había diferentes maneras de oír un texto. A partir del siglo XI, y por todos los reinos de Europa, juglares itinerantes recitaban o cantaban sus propios versos y los compuestos por sus maestros trovadores. También en las cortes, y a veces en casas más humildes, se leían libros en voz alta a la familia y a los amigos, tanto para instrucción como para entretenimiento.

Está, asimismo, el propio autor como lector, que en opinión de Plinio, era la mejor manera de que un autor llegara a tener lectores. De hecho leer en público era una manera rudimentaria de publicar para el autor. El siglo XIX fue, por todo Europa, el siglo de oro de las lectura por parte de los autores. En Inglaterra la estrella fue Charles Dickens, quién gustaba leer en almacenes, iglesias, librerías, oficinas, salas, hoteles y salones de balnearios, confiriendo a sus lecturas los gestos y tonos adecuados a cada párrafo.

Hubo un acontecimiento, en concreto un invento que tuvo efectos inmediatos y de extraordinario alcance para el libro y el lector: la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en 1450, que aporto innumerables ventajas, velocidad, uniformidad de los textos y precio. Por ello el siglo XV y especialmente el siglo XVI llegaron a ser los siglos de la palabra impresa. Gutenberg transformó el formato de los libros, y a partir de entonces los volúmenes se sucedieron en todas las formas y tamaños imaginable. El tamaño de bolsillo fue especialmente buscado por su facilidad para las lecturas preferidas a nuestro entorno privado. Como por ejemplo la cama.

Leer en la cama es un acto egocéntrico, inmóvil, libre de las ordinarias convenciones sociales, invisible para el mundo y que, por producirse entre las sábanas, en el reino de la lascivia y de la pereza pecaminosa, participa de la emoción de las cosas prohibidas.

La asociación de los libros con los lectores es distinta de cualquier otra entre objetos y usuarios. La posesión o lectura de un libro impone en nosotros, lectores, una clasificación, una curiosa metonimia en la que la identidad del lector queda coloreada por el libro y el escenario en el que está leyendo. A veces ocurre que se invierte el proceso y conocer al lector influye en nuestro juicio sobre un libro.

No hay que olvidar la segregación de le lectura en la que los lectores se identifican entre sí: la literatura que necesitan es confesional, autobiográfica, incluso didáctica, porque a los lectores a quienes se deniega su identidad literaria solo encuentran sus historias en la literatura que ellos mismos producen. La prohibición de que las mujeres leyeran literatura “seria” (tanto en la Grecia antigua, como el Medioevo o el Islam e India posvédica, así como el Japón de la época Heian) dio lugar la nacimiento de una literatura de entretenimiento banal y frívolo, estableciéndose una diferencia entre el lenguaje “masculino” (temas heroicos y filosóficos) y los “femeninos” (triviales, domésticos e íntimos).

George Eliot, al opinar sobre la literatura de su época, describía lo que llamaba “novelas tontas de señoras novelistas…género con muchas especies, determinadas por la particular clase de tontería que predomine en ellas: la vaporosa, la prosaica, la piadosa o la pedante”.

Desde finales del siglo XII, los libros pasaron a ser objetos comerciales y su posesión era una garantía subsidiaria y constituían bienes de valor. Surgió por ello un nuevo delito, el robo de libros, del que el conde Libri-Carucci della Sommaia, nacido en Florencia en 1803, fue uno de los más consumados ladrones de libros de todos los tiempos.

No voy a acabar sin mencionar la importancia del traductor como lector. Capítulo en el que Alberto Manguel se centra en el traductor y poeta Rainer Maria Rilke. Rilke leía en busca de significado. La traducción es el acto supremo de la comprensión. En la alquimia particular de este tipo de lectura el significado se transforma de inmediato en otro texto equivalente.

Y por supuesto las lecturas prohibidas y los censores, entre ellos la Iglesia y su Índice de libros prohibidos que ha permanecido activo hasta 1966. Alberto Manguel recuerda que en 1981, por ejemplo, la junta militar presidida por Pinochet prohibió en Chile Don Quijote, porque el general creía (con toda razón) que contenía un alegato en defensa de la libertad personal y un ataque contra la autoridad convencional.

En fin entre anécdotas curiosas y el viaje en las profundidades de los libros, sus aposentos las bibliotecas, sus autores, sus lectores ilustres, sus instrumentos (entre los que alude a las gafas como objeto que da prestigio a los intelectuales), etc. Todo un mundo el de los libros sin el que algunos verían empobrecida su vida.

APUNTES sobre la historia de la lectura en Occidente

Marzo 22, 2008 de EDSouza

Por Eddy D. Souza

Fue la urgencia, evidentemente imperativa, de registrar los acontecimientos más notables, los saberes acumulados por generaciones, los progresos en materia científica, la historia, la cultura, el comercio, entre otros, lo que motivó al hombre a diseñar caracteres, herramientas y soportes con la finalidad de preservar esta memoria, para uso de los hombres y mujeres de su tiempo y, por supuesto, como patrimonio de generaciones venideras. Según las indagaciones del bibliotecólogo Fernando Báez, los primeros textos de los que se tenga noticia provienen de la ciudad de Uruk y datan de los años 4100 o 3300 a.C.[1]

Para escribir, en un comienzo, fue necesario contar con escribanos, desarrollar a su vez los instrumentos y materiales cuya superficie (y composición) permitieran la escritura (y su permanencia). Pero la escritura requirió también de un lector; es decir, precisó de un individuo con capacidad para decodificar, comprender y comunicar aquella organizada estructura sintáctica y semántica.

Como apunta Georges Jean, entre otros escritores, el arte y técnica de la escritura y la lectura estuvo reservada —en un principio y por largo tiempo— a las castas y elites en ejercicio del poder.

“Escribir y leer la escritura cuneiforme no era cosa fácil para los antiguos mesopotámicos. Este arte estaba en manos de los que sabían trazar los signos, conocían su pronunciación y las diferencias de sentido en función del contexto (…) los escribas, maestros de la escritura, constituían una casta aristocrática más poderosa a veces que la de los cortesanos “analfabetos” o incluso que el propio soberano (…) Saber escribir y leer era ya entonces un poder, y también un privilegio”.[2]

Este mismo autor advierte que, años más tarde, la utilización del pergamino como soporte para la escritura modificará a fondo las herramientas, procesos y métodos para escribir y leer. Otro tanto ocurrirá, evidentemente, con la invención de la imprenta en 1450. Analizando estos hechos, puede entonces inferirse que las transformaciones producidas en las tecnologías de la escritura y la lectura inciden drásticamente en los procesos y capacidades de aprendizaje y en el desarrollo de la humanidad. Tales cambios y consecuencias pueden ser analizados desde nuestra perspectiva contemporánea donde, precisamente, la innovación tecnológica ha impuesto brechas, mientras conviven la lectura en medios impresos y la lectura en redes informáticas.

Para Alberto Manguel, sin embargo, existen dos momentos en la historia de la lectura, y no precisamente determinados por cambios tecnológicos. Señala Manguel, con su poético modo de pasearse por los caminos de la lectura, que un primer período sería aquel en el que prevaleció la lectura en voz alta y un segundo momento, cuando se inicia la lectura silenciosa. Es, en este caso, la técnica de la lectura y no la tecnología la causa de los cambios. Según Julián Jaynes, hacia “el tercer milenio a.C. la lectura pudo haber sido (…) una cuestión de oír la escritura cuneiforme, es decir, imaginar las palabras habladas al mirar sus símbolos pictóricos, en lugar de la lectura visual de sílabas en el sentido en que nosotros la entendemos”.[3] Otros autores reconocerán la estabilización de la práctica de la lectura silenciosa para el siglo X. No obstante, Manguel recuerda que ya para el siglo IV, San Agustín manifestaba su arrobamiento ante el modo de leer de San Ambrosio:

“Cuando leía, sus ojos recorrían las páginas y su corazón penetraba el sentido; mas su voz y su lengua descansaban. Muchas veces, estando yo presente, pues el ingreso a nadie estaba vedado ni había costumbre en su casa de anunciar al visitante, así le vi leer en silencio y jamás de otro modo”.[4]

Alfaro López, Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, coinciden en sus apreciaciones sobre la conformación de tres etapas en la historia de la lectura, desde la Edad Media hasta nuestros días:

“…la primera revolución señala el tránsito de la lectura oral a la lectura silenciosa, la cual es incluso anterior a la revolución sufrida por el libro; la segunda revolución, que aconteció con anterioridad a la industrialización en la fabricación de lo impreso, transita de la lectura intensiva a la lectura extensiva; y la tercera es la más radical de tales revoluciones (…) la transmisión electrónica de los textos (…) porque, desde luego, leer en una pantalla no es lo mismo que leer en un códice…”[5]

Manguel advierte que a partir del siglo VI las prácticas de lectura oral, de lectura pública, se van haciendo cada vez menos usuales; tal vez para dar paso a un estilo de lectura íntima… Durante los siglos XIV y XV se registra un nuevo interés por la oralización pública de textos, tanto laicos como religiosos. Pero será, definitivamente en el siglo XIX cuando alcance su máximo esplendor la lectura pública de poemas y narraciones en la voz de sus propios autores. Charles Dickens, por ejemplo, dominará los escenarios y salones ingleses, mientras que poetas cubanos declamarán sus versos en las tertulias de Domingo María del Monte, ilustre cubano nacido en la ciudad de Maracaibo en 1804. Tan célebres fueron las tertulias de Domingo Del Monte como las lecturas realizadas para las multitudes de obreros de las tabaquerías cubanas.

Luego, la tercera revolución: el texto electrónico. Cavallo y Chartier consideran que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) modifican las anteriores experiencias y hábitos lectores, al introducir el texto en un nuevo contexto, texto o artefacto textual que se presenta en una amplia gama de formatos, con múltiples enlaces, referentes e imágenes, texto que puede ser transformado y recuperado en cualquier momento y desde cualquier punto del globo terráqueo —eso sí—, teniendo la tecnología adecuada que le permita acceder a la red.

La historia de la lectura puede ser edificada e interpretada desde disímiles aristas. Todas conservarán la impronta de quien la escribe; pero, sobre todo, mostrarán las relaciones entre las formas de gobierno, las políticas, las tecnologías, las sociedades y la lectura.

Notas:

[1] Fernando Báez. Historia universal de la destrucción de los libros: de las tablillas sumerias a la guerra de Irak. Caracas: Debate, 2004. p. 29.

[2] Georges Jean. La escritura: memoria de la humanidad. Barcelona, España: Ediciones Grupo Zeta, 1998. p. 20-21.

[3] Citado por: Alberto Manguel. Una historia de la lectura. Madrid: Alianza editorial, 2001. p. 74-75.

[4] San Agustín. “Confessions”. Citado por: Alberto Manguel. Una historia de la lectura. Madrid: Alianza editorial, 2001. p. 81.

[5] Héctor Guillermo Alfaro López. Tiempo líquido: la crisis del libro y la lectura [en línea]. Investigación Bibliotecológica. Vol. 14, n° 28. México: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000 [citado septiembre 20, 2006]. Disponible en: <http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/vol14-28/IBI02804.pdf> p. 58.

BIBLIOGRAFÍA:

· http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura#Historia_de_la_lectura

· http://elgusanillo.blogspot.com/2006/05/una-historia-de-la-lectura.html

· http://artedfactus.wordpress.com/2008/03/22/apuntes-sobre-la-historia-de-la-lectura-en-occidente/

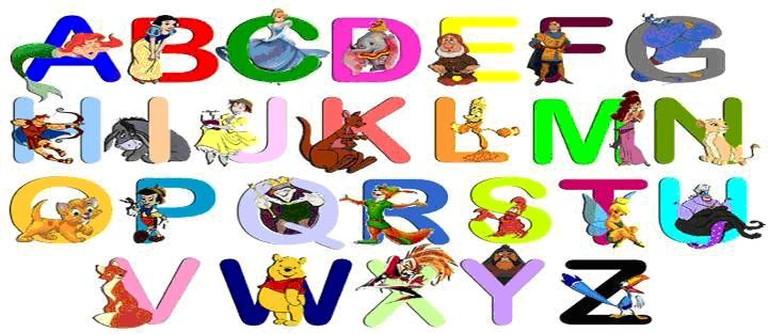

ALFABETO

LOS DIBUJOS DEJADOS EN LAS CAVERNAS POR EL HOMBRE PRIMITIVO, INDICAN QUE LOS SERES HUMANOS SINTIERON LA NECESIDAD DE EXPRESARSE POR ESCRITO.

LOS FENICIOS INVENTARON LA ESCRITURA ALFABÈTICA Y FUERON LOS PRIMEROS EN MODIFICARLOS.

INTRODUCIERON CARÀCTERES INDEPENDIENTES Y FORMARON UN ALFABETO DE 22 SIGNOS, QUE NO POSEÌAN VOCAL.

EL SISTEMA SILÀBICO SUPUSO LA SIMPLIFICACIÒN DEL:

v LENGUAJE ESCRITO.

v FONÈTICO.

EL ALFABETO ES UN CONJUNTO DE LETRAS O CARACTERES QUE REPRESENTAN LOS DOS TONOS HUMANOS:

![]() FONÈTICO.

FONÈTICO.

![]() TELEGRÀFICO.

TELEGRÀFICO.

ACTUALMENTE, NUESTRO ALFABETO ESTÀ COMPUESTO POR:

ü 22 CONSONANTES.

ü 5 VOCALES.

EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE ABECEDARIOS COMO:

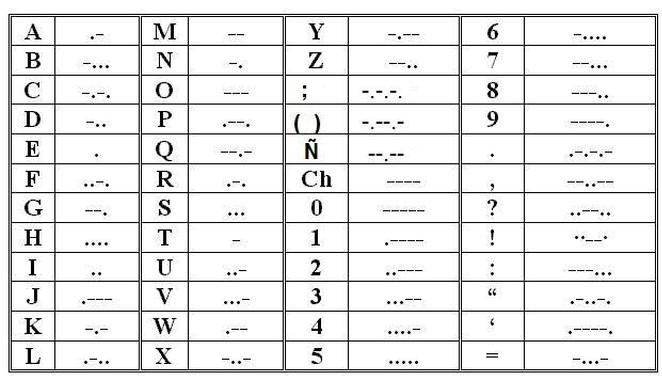

Ø ALFABETO MORSE: USADO EN TELEGRAFÌA.

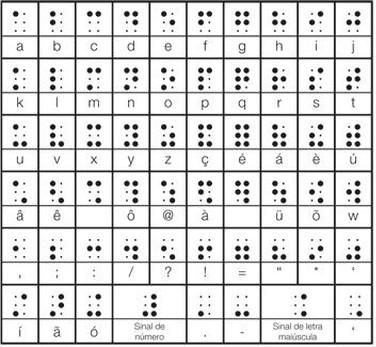

Ø ALFABETO BRAILLE: PARA CIEGOS, UTILIZA PUNTOS Y GUIONES EN RELIEVE SOBRE CARTÒN. SE LEE AL TACTO.

FRANCO, LAURA. PÈREZ, VICTORIA.

GOMEZ, ETELVINA. SANTA CRUZ, CRISTINA

OROÑO, MIRIAM. ZAMANIEGO, MARIANA.

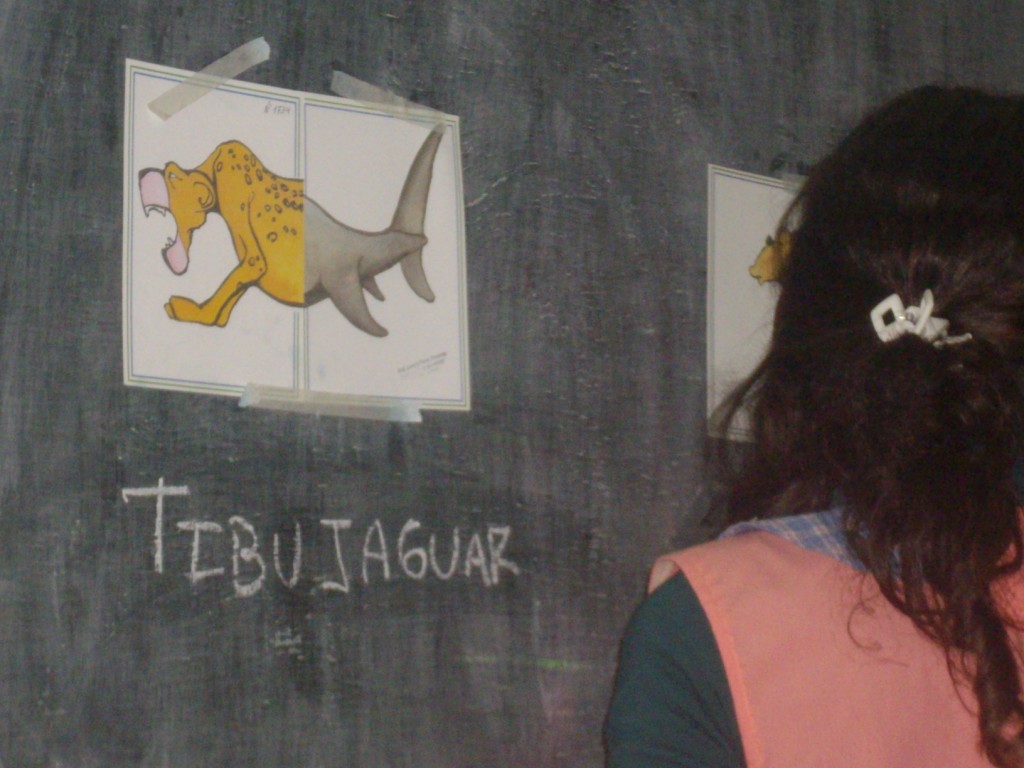

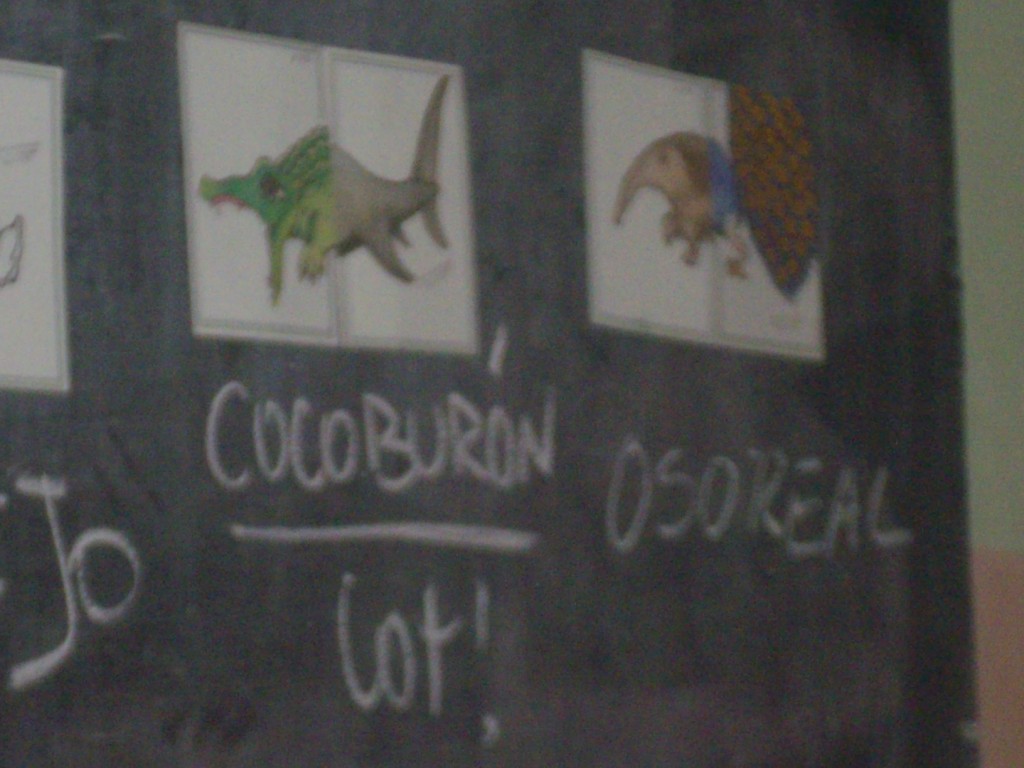

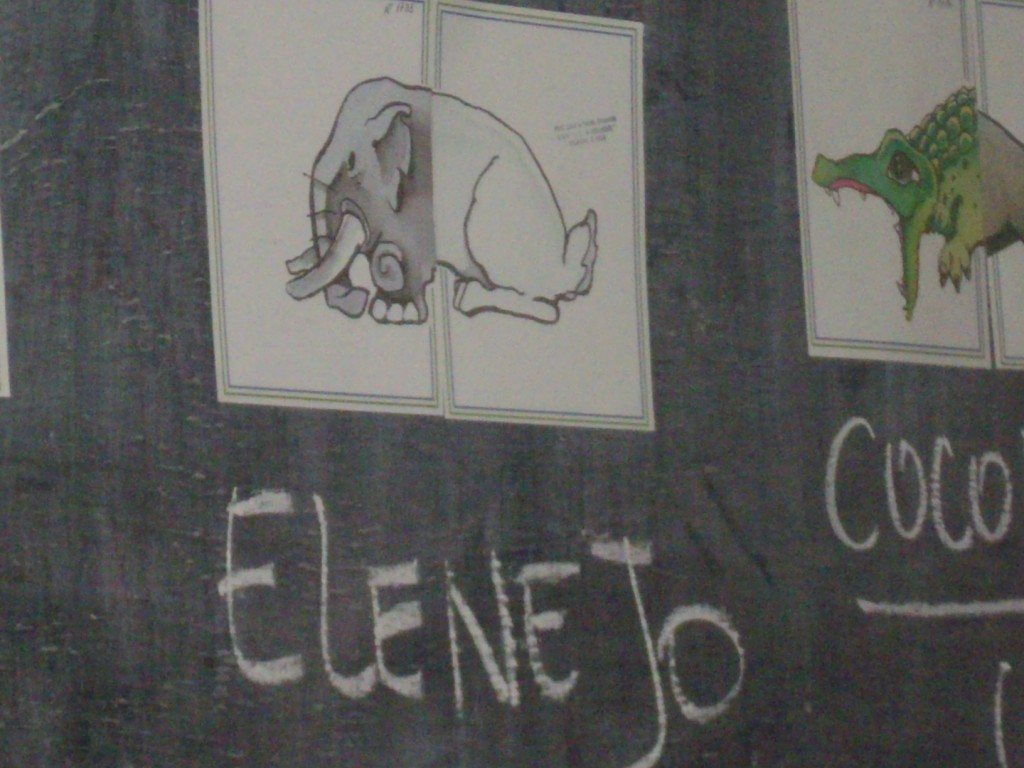

Las alumnas construyen sus animales fantásticos…

(material utilizado: tarjetones de «Trengania»)

l

TIBURJAGÜER = mitad tiburón, mitad jaguar.

MONOREAL = mitad mono, mitad pavo real

ENEJO = mitad elefante, mitad conejo

MONO CARRETA = mitad mono, mitad tatú carreta

COCOBURÓN = mitad cocodrilo, mitad tiburón

OSOREAL = mitad oso hormiguero, mitad pavo real

ELENEJO = mitad elefante, mitad conejo

Ahora, a escribir!

Un gran día

El Monoreal vivía muy contento

ya que era el rey de la selva.

Mientras tanto Cototuto

dormía la siesta a orillas del río,

en un rincón de la selva asomaba

su carita el Tiburjagüer,

buscando los rayos del sol,

el Enejo comía y comía

sin parar el rico pastizal.

A la tardecita, pasó algo inesperado:

sinquerer Cototuto mordió

la colita de Enejo.

Enejo sin entender razones,

le pegó un trompozo a Tiburjagüer

en eso, salta el Monoreal del árbol

y como era el rey y todo lo ve,

le explica el problema.

Sin más, los cuatro amigos: Monoreal,

Cototuto, Enejo y Tiburjagüer…

hicieron un gran fogón.

Autoras: Rita, Marta, Sara, Victoria, Carina, Miriam, Virginia y Gabriela.

Entrevista:

mientras juego con plastilina le cuento a mi compañera mi recorrido por el Nivel Inicial, mis lecturas y juegos de niña. Luego, viceversa…